Vor ein paar Wochen wurde mir das nur noch antiquarisch käufliche Buch Von der Aare bis zur Wolga zum Lesen übergeben. Die Lebensbeschreibung eines wandernden Schweizer Handwerkers. 1938 im Verlag Walter Loepthien, Meiringen und Leipzig, erschienen. Ein Juwel.

Hans Hermann Eichenberger ist der Erzähler der eigenen Lebensgeschichte. Eduard Röthlisberger

bearbeitete seine von Hand geschriebenen Aufzeichnungen. Ob

Röthlisberger der Verleger oder ein Schriftsteller war, ist mir nicht

bekannt.

Er berichtet im Vorwort („Zum Geleit“), vom Besuch „eines Mannes, nahe der Grenze des patriarchalischen Alters“,

der ihm 4 umfangreiche Hefte vorlegte. Er bat um Durchsicht seiner

Erinnerungen und wollte wissen, ob Röthlisberger diese durchlesen und

vielleicht verarbeiten wolle. Viele seiner Bekannten hätten ihn

gedrängt, seine aussergewöhnlichen Erfahrungen aufzuschreiben. Er sei 24

Jahre lang als Handwerksbursche in der weiten Welt herumgekommen.

Geboren wurde er 1860 in Zofingen, Kanton Aargau.

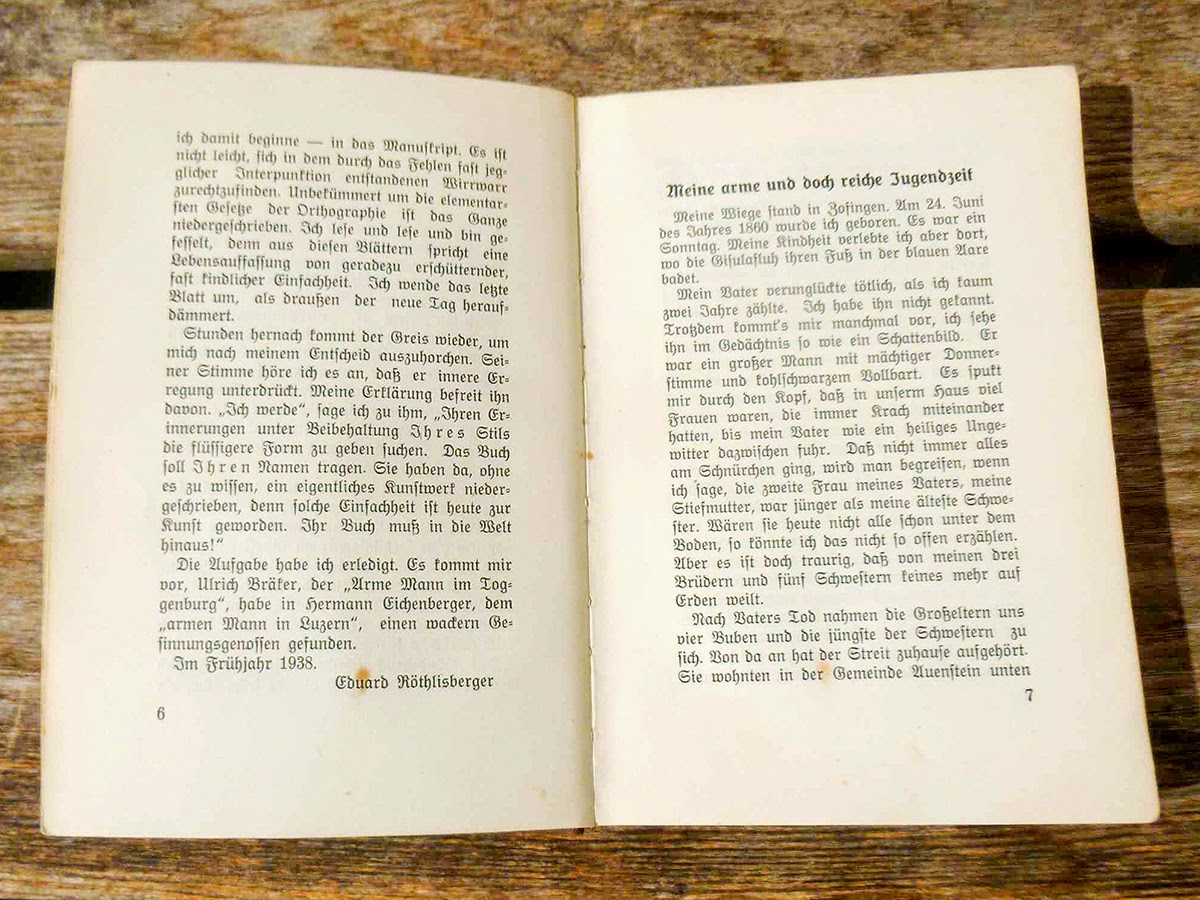

Röthlisberger erwärmt sich nach und nach für diesen alten Mann. Er nennt ihn Greis. Im Vorwort schrieb er: „Mit

Händedruck scheiden wir. Unverzüglich vertiefe ich mich – es ist abends

6 Uhr, als ich damit beginne – in das Manuskript. Es ist nicht leicht,

sich dem durch das Fehlen fast jeglicher Interpunktion entstandenen

Wirrwarr zurechtzufinden. Unbekümmert um die elementarsten Gesetze der

Orthographie ist das Ganze niedergeschrieben. Ich lese und lese und bin

gefesselt, denn aus diesen Blättern spricht eine Lebensauffassung von

geradezu erschütternder, fast kindlicher Einfachheit. Ich wende das

letzte Blatt um, als draussen der neue Tag heraufdämmert."

„Eichenbergers Aufzeichnungen erschienen dann unter Beibehaltung

seines Stils, jedoch in einer flüssigeren Form und unter seinem Namen.“ Röthlisberger begleitete das Kunstwerk dieses Mannes respektvoll in die Welt hinaus.

Schon das Geleitwort strahlt Aussergewöhnliches aus. Es packte mich. Ich las es Primo

vor. Und sofort waren wir uns einig, dass dieses Buch mit seinen 146

Seiten vorgelesen werden muss. So hielten wir es. Die Geschichte wurde

für uns lebendig. Es entstand ein gemeinsames Erlebnis, und wir freuten

uns auch, dass wir die alte deutsche Frakturschrift immer noch

problemlos lesen können.

Alle Erlebnisse sind kurz und bündig, dicht beschrieben und packten

uns in ihrer Einfachheit. Auch wir erwärmten uns für diesen

unerschrockenen, offensichtlich freundlichen und tüchtigen Mann.

Als er auf die Welt kam, waren die Verhältnisse in seiner Familie

alles andere als intakt. Sein Vater starb, noch bevor er 2 Jahre alt

war. Von seiner leiblichen Mutter wird in seinen Aufzeichnungen nicht

gesprochen. Von der Stiefmutter schon. Einer Person, die dem gängigen

Bild der Stiefmütter aus den Märchen entsprach.

Zank und Streit müssen Dauergäste gewesen sein. Nur bei der

Grossmutter fand Eichenberger Liebe und viel Verständnis. Ihr durfte er

alles berichten und seine Anliegen anvertrauen. Umso trauriger dann ihr

Tod. Ein grosser Verlust. Er schrieb dazu: „Am Morgen des Sterbetages

ging der Grossvater ins Dorf, um entsprechend dem Brauch zur Leiche

anzusagen. Der Bruder marschierte derweil nach Wildegg zum Doktor. Ich

legte mich zu der toten Grossmutter ins Bett, hielt ihren Hals

umschlungen, klagte ihr, nun sei ich ganz allein und weinte bitterlich.“

Glück aber brachte ihm der Beruf. Es bot sich die Gelegenheit, eine Lehre als Kupferschmied anzutreten. Mir war das recht, schrieb er.

Freude am Formen und Gestalten, Freude an seinem Beruf, sie

ermöglichten ihm, sich grosse Wünsche zu erfüllen. Schon immer wollte er

in die Welt hinaus, spürte den Drang, sie kennen zu lernen. Sein

berufliches Können unterstützte ihn. So wurde er zum wandernden

Handwerker.

Er arbeitete in der Schweiz, in Italien, Österreich, Ungarn,

Serbien, Rumänien, Polen und Russland. Überall wurde er, wie gerufen,

willkommen geheissen und eingestellt. Überall konnte er wertvolle Arbeit

leisten und wurde als umgänglicher, tüchtiger und auch als sparsamer

Schweizer geschätzt.

St. Petersburg faszinierte ihn ganz besonders. Schon die

Reise dorthin war aussergewöhnlich. Im Nachtzug machte der Schaffner

gegen morgens 4 Uhr auf Wolfsrudel aufmerksam. Diese hatten den Zug

erwartet, weil Reisende hier Knochen und Brot aus den Fenstern werfen.

Eichenberger staunte über den Kampf um diese Nahrung und auch darüber,

wie die Tiere dem etwa 100 Km schnellen Zug nachjagten. Er sprach von

Bestien, die sich rauften und den Artgenossen die Bissen streitig

machten.

4 Tage gönnte er sich, um St. Petersburg kennen zu lernen. Dann

fand er auch hier wieder rasch eine gute Arbeit. Ihn begeisterten in

dieser riesigen Stadt mit ihren 246 Kirchen die weltlichen und

kirchlichen Feiertage. Besonders das Fest der Newa-Weihe -

Segnung des Flusses - bewegte ihn. Er erlebte den Zaren mit der ihn

umgebenden Pracht. Und er fühlte sich wohl unter den russischen

Menschen.

Später in Nischni-Nowgorod wurde ihm dann eines Tages

bewusst, dass er immer nur ein Fremdling gewesen war. Und er entschloss

sich, in die Schweiz, in seine Heimat, zurückzukehren. Aber die Schweiz

sah in ihm, dem Mann mit dem gigantischen Schnurrbart und der

fremdländischen Kleidung, anfänglich wie anderswo, auch einen Fremden.

Nach und nach fand er aber auch hier wieder Freunde und

Geselligkeit. Er lebte auf. Und als er dann eine junge Frau kennen

lernte und begriff, dass eines das andere verstand, heirateten sie. Als

Überraschung für die Braut führte die Hochzeitsreise nach Wien. Dort

feierte man gerade den 1. Mai, und das Hochzeitspaar begegnete dem

Kaiser. Sie hätten Glück gehabt, schrieb er. „Die Kavalkade kam ganz

nahe an unserem Wagen vorüber. Wir hatten uns erhoben. Ich nahm vor

seiner Majestät den Hut in die Hand und verneigte mich. Der Kaiser

salutierte freundlich.“

Seine Frau, die er liebevoll s‘ Müetti nannte, soll darob erschrocken sein. Er kenne den Kaiser doch nicht. – Er aber kannte ihn schon seit Jahren.

Wer kann schon solche Geschichten erzählen?

Vielleicht jener Mann, dem ich vor kurzem in Zürich an der Tramstation Paradeplatz begegnet bin?

Es war später Abend, und nur noch wenige Menschen waren unterwegs.

Auf der überdachten Bank sassen 2 Männer. Ein stiller Schweizer und ein

Mann aus einem fernen, mir unbekannten Land. Der Schweizer hörte zu, was

der Unbekannte erzählte. Dieser sprach ein gut verständliches Deutsch,

doch die Aussprache liess an ein Land im mittleren Osten denken. Er trug

eine vornehme Kleidung, die eine Uniform sein konnte, oder die ihn zu

einem besonderen Volksstamm gehörend auszeichnete.

Wie ich später annahm, hatte der Schweizer diesem Mann vermutlich

den Weg zur Tramstation gewiesen und wartete hier noch, bis das Gefährt

eintraf. Der Paradeplatz ist eine wichtige Umsteigestation. Es kreuzen

sich dort verschiedene Linien. Der Wegweisende wollte sicher sein, dass

der Gast in die richtige Richtung fuhr.

Ich wurde auf die beiden aufmerksam, weil der Unbekannte laut

redete. Ich hörte, wie er dem Wegweisenden erzählte, er habe für seine

Frau eine Flasche Champagner gekauft. Er hielt sie in die Höhe und

verwies noch auf die dazugehörigen Gläser in der Papiertragtasche. Er

öffnete den Reissverschluss seiner grossen Umhängetasche, die aus

demselben khakifarbenen Stoff wie seine Kleidung geschaffen war. War es

eine Uniform oder eine Tracht? Mit Bordüren, speziellen Knöpfen und

Bändern dekoriert. Und nicht zu übersehen, dass sie aus edlem Stoff

geschaffen war. Dieser Tasche entnahm er ein ziseliertes Tablett. Er

wolle es ebenfalls seiner Frau schenken. Sie habe ihm schliesslich 2

Kinder geboren.

Dann fuhr Tram Nr 2 an der Station ein und entführte ihn.

Wer war dieser Fremde? Ein Eichenberger aus der heutigen Zeit? Ich weiss es nicht.